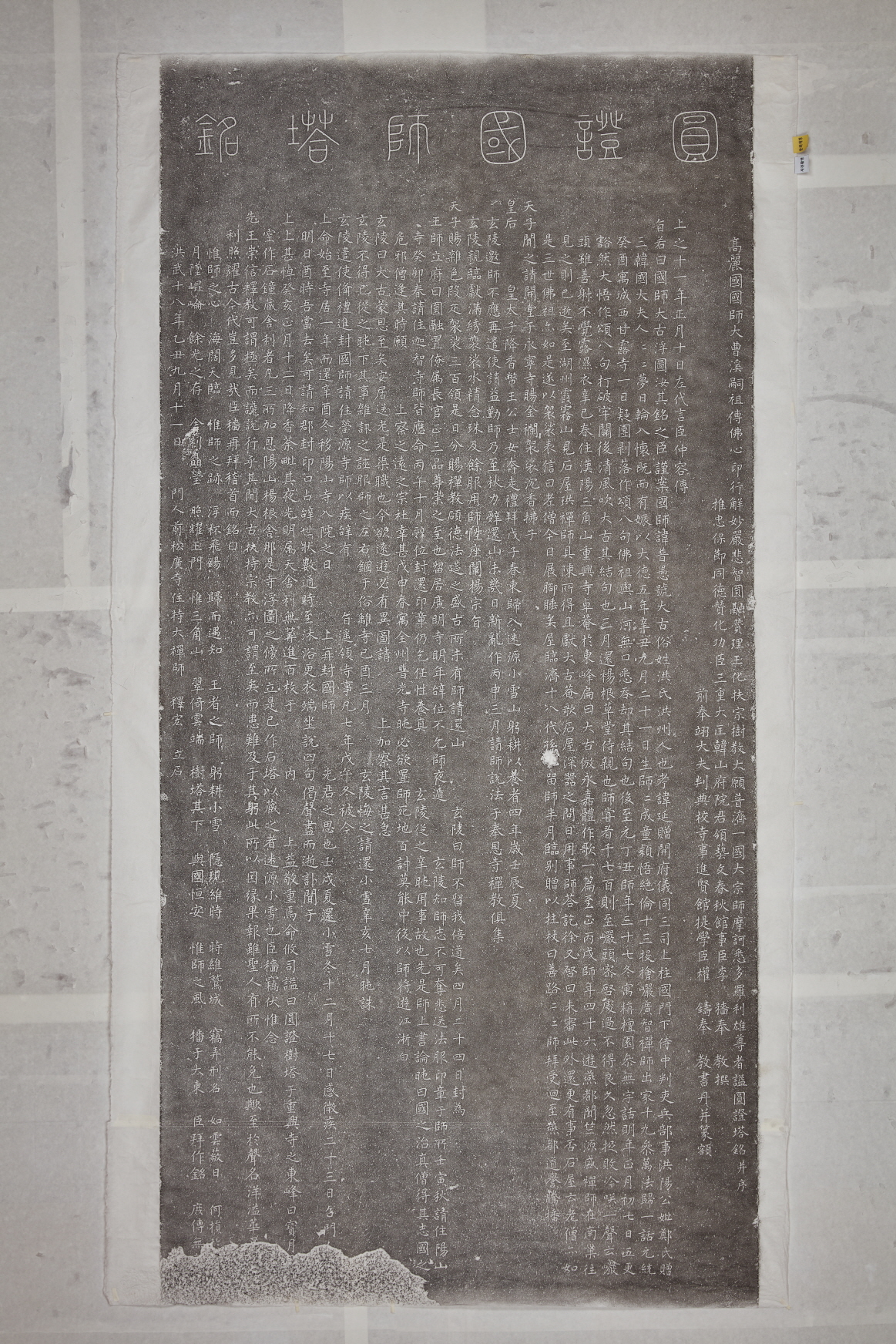

원증국사탑명(圓證國師塔銘)

고려국(高麗國) 국사(國師) 대조계사조(大曹溪嗣祖) 전불심인(傳佛心印) 행해묘엄(行解妙嚴) 비지원융(悲智圓融) 찬리왕화(贊理王化) 부종수교(扶宗樹敎) 대원보제(大願普濟) 일국대종사(一國大宗師) 마가실다라(摩訶悉多羅) 이웅존자(利雄尊者) 시(諡) 원증탑명(圓證塔銘)과 서문(序文).

추충보절(推忠保節) 동덕찬화공신(同德贊化功臣) 삼중대광(三重大匡) 한산부원군(韓山府院君) 영예문춘추관사(領藝文春秋館事)인 신(臣) 이색(李穡)이 교지(敎旨)를 받들어 비문(碑文)을 짓고, 전봉익대부(前奉翊大夫) 판전교사사(判典校寺事) 진현관(進賢館) 제학(提學)인 신(臣) 권주(權鑄)가 왕명(王命)에 의하여 비문(碑文)과 단사[丹] 전액(篆額)을 쓰다.

우왕[上]이 즉위(卽位)한 지 11년이 되는 해 1월 10일 좌대언(左代言)인 신 중용(仲容)이 교지를 전하여 이르기를 태고국사(太古國師)의 사리탑비문(舍利塔碑文)을 경이 지으라고 명(命)하였다. 그리하여 신이 삼가 고찰하여 보니 국사의 휘는 보우(普愚)요, 호는 태고(太古)이며 속성은 홍씨(洪氏)이니 충청남도 홍주(洪州) 출신이다. 아버지의 휘는 연(延)이니, 개부의동삼사(開府儀同三司) 상주국(上柱國) 문하시중(門下侍中) 판리병부사(判吏兵部事) 홍양공(洪陽公)에 추증(追贈)되었다. 어머니는 정씨(鄭氏)로 삼한국대부인(三韓國大夫人)에 추증되었다. 부인이 어느 날 밤 태양이 가슴으로 들어오는 태몽을 꾸고 임신하여 대덕(大德) 5년(충렬왕 27, 1301) 신축(辛丑) 9월 21일에 국사를 낳았다. 국사는 성동(成童)의 나이에도 영오(穎悟)함이 남달리 뛰어났다. 13살 때 회암사 광지선사(廣智禪師)를 은사로 하여 승려가 되었다. 19살 때부터 만법귀일(萬法歸一)이언만 일귀하처화(一歸何處話)를 들어 참선하였다.

원통元統 계유년(충숙왕 2, 1333)에 성서(城西)의 감로사(甘露寺)에서 지내다가 어느 날 만법귀일에 대한 의단(疑團)

1이 박락(剝落)하고 팔구(八句)의 송(頌)을 지었으니, “불조(佛祖)가 산하(山河)와 더불어 입이 없지만 모두 삼켜 버렸다”함이 그 결구(結句)이다. 그 후 후지원(後至元)

2 정축년(충숙왕 복위 5, 1337)에 국사의 나이 37세 되던 해 겨울에 전단원(栴檀園)에서 안거(安居)하는 동안 조주(趙州)의 무자화두(無字話頭)를 참구하였다.

이듬해 1월 7일 5경(更)에 활연대오(豁然大悟)하고 팔구(八句)의 송(頌)을 지었으니 “굳은 조사관을 타파(打破)하고 나니, 청풍(淸風)이 태고(太古)에서 불어오더라”는 것이 그 결구(結句)이다. 3월에 양근(楊根) 초당(草堂)으로 돌아와서 부모를 시양(侍養)하였다. 국사는 일찍이 공안(公案) 일천칠백칙(一千七百則)을 보다가 암두(巖頭)대사의 밀계처(密啓處)에 이르러 꽉 막혀서 통과하지 못하였다. 얼마 후 홀연히 깨닫고는 암두를 비웃으면서 “암두가 비록 활을 잘 쏘기는 하나, 이슬에 옷이 젖고 있음을 깨닫지 못하였다”라고 평(評)하였다.

신사년(충혜왕 복위 2, 1341) 봄에 한양(漢陽) 삼각산(三角山) 중흥사(重興寺)에 주석하게 되었는데, 동봉(東峯)에 자그마한 암자를 짓고는 편액(扁額)을 태고암(太古庵)이라 하고, 그곳에서 영가(永嘉)대사의 증도가(證道歌)를 본받아 《태고암가(太古庵歌)》 한 편을 지었다. 지정(至正) 병술년(충목왕 2, 1346)에 국사의 나이 46세 때 원(元)나라 연도(燕都)로 유학(遊學)하였다. 축원(竺源) 영성선사(永盛禪師)의 고명함을 듣고 남소(南巢)로 찾아갔으나, 그는 이미 입적(入寂)한 후였다. 그리하여 다시 방향을 바꾸어 호주(湖州)에 있는 하무산(霞霧山)으로 가서 석옥(石屋) 청공선사(淸珙禪師)를 친견하고, 자신이 얻은 바를 낱낱이 아뢰고 아울러 《태고암가》를 바쳤더니, 석옥(石屋)이 이를 보고 크게 감탄하면서 큰 법기(法器)로 여겼다. 이어 일용사(日用事)를 묻는 데 대하여 국사는 자신 있게 대답하였다. 또 여쭙기를 “지금 당신께서 말씀하여 주신 것 이외에 더 일러주실 말씀이 있나이까”하니, 석옥(石屋)이 이르기를 “노승(老僧)도 이와 같고 삼세제불(三世諸佛)도 또한 이와 같을 뿐이니라”하면서 드디어 신표(信表)로서 가사(袈裟)를 전해주고는 이르기를 “노승(老僧)이 이제는 다리를 뻗고 편안히 잠잘 수 있게 되었다”라고 하였으니, 석옥(石屋)은 임제(臨濟)의 18대(代) 법손(法孫)이다.

국사가 그곳에서 보름쯤 있다가 떠나올 때 주장자(柱杖子)를 주면서 “길 조심하여 잘 가라”고 당부하므로 국사는 주장자를 받고 하직 인사를 하고 다시 연도로 돌아오니, 국사의 도덕에 대한 명성이 널리 전파되어 있었다. 천자(天子)가 이 소문을 듣고는 영녕사(永寧寺)에서 수법受法한 개당법회(開堂法會)를 열기를 청하였다. 이때 순제(順帝)임금은 금란가사(金襴袈裟)와 침향목(沈香木)으로 만든 불자(拂子)를 하사하였고, 황후(皇后)와 황태자(皇太子)는 향(香)과 폐물을 바쳤으며, 왕공(王公)과 사녀(士女)들도 앞을 다투어 찾아와 예배(禮拜)를 올렸다.

무자년(충목왕 4, 1348) 봄 귀국하여 미원현(迷源縣)의 소설산(小雪山)에 들어가 직접 경작하면서 4년간 부모를 시양하였다. 임진년(壬辰年) 여름 공민왕[玄陵]께서 국사를 왕도(王都)로 모시려 하였으나, 응하지 않자 재차 사신을 보내오므로 스님은 하는 수 없이 나아가서 잠시 있다가 그 해 가을 고사(固辭)하고 산으로 돌아갔는데, 그 후 조일신(趙日新)의 난이 일어났다. 병신년(공민왕 5, 1356) 3월 나라에서 국사를 청하여 봉은사(奉恩寺)에서 법회(法會)를 열었는데, 전국의 선사와 강사가 함께 수없이 모였다. 공민왕[玄陵]도 친히 법회에 임석하여 만수가사(滿綉袈裟)와 수정염주(水精念珠)와 기타 복용물(服用物) 등을 헌납하였고, 국사께서 법상에 올라 앉아 종지(宗旨)를 천양하였다. 이에 천자께서 잡색(雜色) 비단으로 가사 3백 벌을 만들어 이 날 법회에 참석한 선교(禪敎) 대덕(大德)들에게 나누어 주었다. 이때에 가진 법회의 성대함은 미증유(未曾有)의 법연(法筵)이었다.

국사께서 산중으로 돌아가려 하므로 공민왕[玄陵]이 이르시기를 “국사께서 나의 불교 중흥의 뜻을 유보(留保)치 않도록 힘이 되어 달라”고 청했다. 4월 24일 왕사(王師)로 책봉하고 광명사(廣明寺)에 원융부(圓融府)를 설치하여 정3품직 장관(長官)을 두어 선문구산(禪門九山)을 일종(一宗)으로 통합하려 하였으니, 국사를 존숭(尊崇)함이 지극함을 보인 것이다. 광명사에 있다가 이듬해에 왕사직(王師職)을 사양하였으나, 왕(王)이 윤허(允許)하지 않으므로 마침내 국사는 밤을 이용하여 왕성(王城)을 빠져나와 산중으로 은둔하였다. 공민왕[玄陵]은 국사의 확고한 뜻을 움직일 수 없음을 알고 법복(法服)·인장(印章) 등을 모두 국사의 처소로 되돌려 보냈다.

임인년(공민왕 11, 1362) 가을 양산사(陽山寺)에 주지하도록 청하였으며, 계묘년(공민왕 12, 1363) 봄에는 가지사(迦智寺)의 주지를 맡도록 청하므로, 국사는 모두 왕명에 따랐다. 병오년(공민왕 15, 1366) 10월에 또 왕사직(王師職)의 사임서를 인장과 함께 보내면서 깊은 산중에서 임성양진(任性養眞)하도록 허락을 간청하였다. 공민왕[玄陵]이 윤허하였으니 이는 간특한 신돈(辛旽)이 권세를 마음대로 부렸기 때문이었다. 이보다 앞서 국사가 왕에게 신돈을 논박(論駁)하는 상소문(上疏文)을 올려 말하기를 “국가가 잘 다스려지려면 진승(眞僧)이 그 뜻을 펴야되고, 나라가 위태로워지려면 사승(邪僧)이 그 기회를 편승하게 되오니, 원하옵건대 폐하(陛下)께서는 이를 살펴 신돈을 멀리하신다면 종사(宗社)가 심히 다행(多幸)한 줄로 아뢰옵니다”라고 하였다.

무신년(공민왕 17, 1368) 봄 운수행각(雲水行脚)하다가 전주(全州) 보광사(普光寺)에 잠시 우거(寓居)하였다. 신돈은 보우국사를 사지(死地)로 몰아넣으려고 백계(百計)를 꾸몄으나 뜻을 이루지 못하였다. 그 후 국사가 강절(江浙) 지방인 해외로 가서 유학하고자 하니, 신돈이 공민왕[玄陵]에게 고하기를 “태고(太古)는 폐하의 총은(寵恩)을 입음이 지극하옵니다. 앞으로 편안하고 조용하게 노기(老期)를 보내는 것이 그가 해야 할 도리입니다. 이제 멀리 해외로 유학(遊學)하려 함은 반드시 다른 의도(意圖)가 있어서이니 청하옵건대 폐하께서는 통찰하여 주십시오”하였는데, 그 말이 매우 위급하게 느껴져서 공민왕[玄陵]은 하는 수 없이 따랐다. 그리하여 신돈은 그 일을 형조에 내려 추문(推問)하여 신문하도록 하여 국사의 좌우(左右)에 있는 이들을 무복(誣服)케 하고는 국사를 속리사(俗離寺)에 금고(禁錮)시켰다.

기유년(공민왕 18, 1369) 3월에 이르러 공민왕[玄陵]은 국사를 금고(禁錮)시킨 것을 후회하고 소설암(小雪庵)으로 돌아오도록 청하였다. 신해년(공민왕 20, 1371) 7월 신돈을 주살(誅殺)하고, 공민왕은 사신을 보내어 예(禮)를 갖추어 스님을 국사로 책봉하고 형원사(瑩源寺)에 주지(住持)하도록 청하였으나, 스님은 병을 핑계로 사양하였다. 그러나 왕의 명령으로 멀리서 7년간 일을 맡아보던 중 무오년(우왕 4, 1378) 겨울지금의 폐하이신 우왕(禑王)의 명을 받아 비로소 취임하여 1년쯤 영원사에 주석(住錫)하다가 돌아갔다.

신유년(辛酉年) 겨울 양산사(陽山寺)로 옮겨 입원(入院)하는 날에 우왕이 다시 국사로 책봉하였으니, 선군(先君)의 뜻을 따른 것이다. 임술년(우왕 8, 1382) 여름 소설암으로 돌아와 그 해 12월 17일 미질(微疾)을 느끼게 되었다. 23일에 이르러 문인(門人)을 불러 앉히고 이르기를 “내일 유시(酉時)에 나는 떠날 것이니 지군(知郡)에게 청하여 국사의 인장(印章)과 구점(口占)

3으로 남긴 사세장(辭世狀) 수통(數通) 등을 봉하여 임금께 전달하라”고 당부하였다. 때가 다가옴에 목욕하고 옷을 갈아입은 다음 단정히 앉아 임종게(臨終偈) 사구(四句)를 설하고, 그 소리가 끝나자마자 조용히 입적(入寂)하였다. 부음을 우왕(禑王)에게 아뢰니, 우왕이 심히 진도(震悼)하였다.

계해년(우왕 9, 1383) 1월 12일 향목(香木)을 하사하여 화장하였다. 그 날 밤 광명(光明)이 하늘에 뻗쳤고 사리(舍利)의 수도 헤아릴 수 없이 많았다. 그 중 100과를 내전(內殿)의 임금에게 올리니, 이로 말미암아 우왕은 더욱 경중(敬重)하시고 유사(攸司)에 명하여 시호를 원증(圓證)이라 하고 탑을 중흥사(重興寺)의 동쪽 봉우리에 세우고, 보월승공탑(寶月昇空塔)이라 이름하였다. 석종(石鍾)을 만들어 사리를 진장(鎭藏)한 것이 무려 세 곳이니, 가은(加恩)의 양산사(陽山寺)와 양근(楊根)의 사나사(舍那寺)와 이 절 부도(浮圖) 옆에 서 있는 것이 바로 그것이다. 석탑(石塔)으로 만들어 조장(厝藏)한 곳은 미원현(迷源縣)의 소설암이다.

신 색(穡)이 엎드려 조용히 생각하여 본 즉 선왕(先王)께서 불교[釋敎]를 돈독히 신봉하여 가히 지극하였으나, 그간에 참소가 횡행하였고, 생전에 태고(太古)가 부종(扶宗) 수교(樹敎)함도 가히 지극하다 하겠으나, 환난(患難)과 모함 등이 그의 몸에 미친 것은 그 까닭은 인연(因緣)의 과보(果報)인 것이니, 비록 성인(聖人)이라도 정업(定業)은 능히 면할 수 없는 것이다. 심지어 칭송하는 명성(名聲)이 화하(華夏)에까지 가득하며 사리의 광명이 고금(古今)에 빛났으니 그것이 어찌 자주 볼 수 있는 일이겠는가? 신 색이 재배(再拜)하고 머리를 조아려 삼가 명(銘)을 짓는다.

홍대(弘大)하고 거룩하신 국사의 마음은

바다같이 깊고 넓어 하늘을 능가!

동분서주 쉴 새 없는 스님의 자취는

바다 건너 석장(錫杖) 짚고 구법(求法)하셨네!

귀국(歸國)해선 공민왕의 귀의(歸依)를 받아

임금의 정신적인 지주(支柱)가 되다.

소설암(小雪庵)에 들어가서 밭을 갈으니

은(隱)과 현(現)을 때에 따라 자적(自適)하시다.

나라 위한 호국심(護國心)은 한결같으나

신돈승(辛旽僧)이 시기하여 참소(讒訴)했지만

구름 속에 덮인 태양 컴컴하다고

광명(光明이야 조금인들 손상(損傷) 있으랴!

서산(西山)으로 넘어가는 새벽달이여!

달 진다고 달빛까지 사라질 건가!

수정(水晶)같이 맑게 비친 사리(舍利) 광명(光明)이

임금 계신 옥문(玉門)까지 비추었도다!

삼각산중(三角山中) 중흥사(重興寺)의 동쪽 능선의

나무 끝에 구름들이 덮이어 있네!

그 봉(峰) 밑에 사리탑(舍利塔)이 세워졌으니

영원토록 나라 운명 공고(鞏固)하소서!

고매하신 국사의 가풍(家風) 차별이 없어

고려(高麗) 나라 동국(東國) 땅에 두루 불도다!

재배(再拜)하고 둔필(鈍筆)로서 명(銘)을 지으니

바라건대 영원토록 전(傳)할 것이다.

홍무(洪武) 18년(우왕 11, 1385) 을축(乙丑) 9월 11일

문인(門人) 전송광사(前松廣寺) 주지(住持) 대선사(大禪師) 석굉(釋宏)이 비석을 세우다.