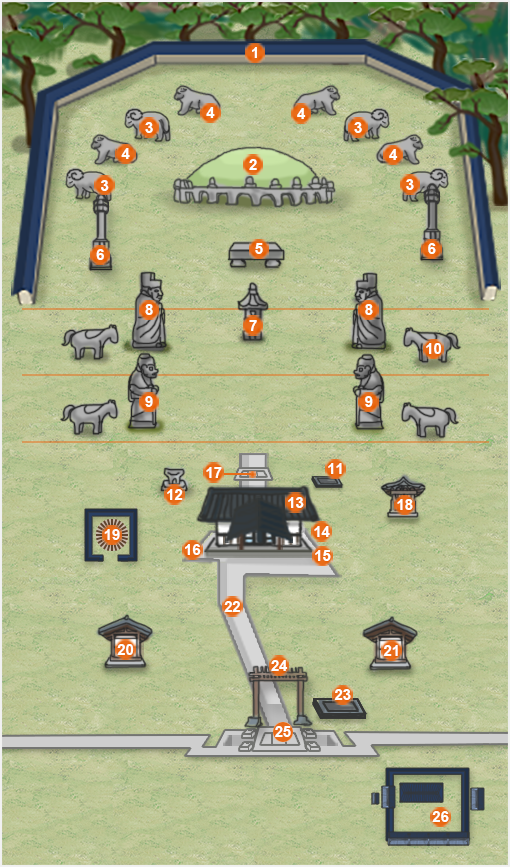

봉분의 동, 서, 북면에 둘러놓은 낮은 담장

왕릉의 주인이 잠들어있는 곳으로, 흙을 쌓아올린 둥근 형태이다. 봉분 주위에는 흙의 유실을 막고 봉분을 보호하는 역할의 병풍석과 난간석을 둘렀다.

왕릉을 지키는 양 모양의 석물

왕릉을 지키는 호랑이 모양의 석물

봉분 앞에 놓이는 석물로, 왕의 혼이 노니는 곳이라 하여 혼유석이라고도 한다.

봉분 좌우에 세우는 돌기둥 형태의 석물로, 『국조오례의』에 망주석은 석망주(石望柱)라 표기되며, 전죽석(錢竹石)이라고도 불렀다. 1425년 망주석으로 고쳐부르기로 한 뒤 망주석이라는 용어가 보편적으로 사용되었다.

등불을 밝히기 위해 놓는 석물

왕을 보좌하는 문인을 상징하는 석물

왕을 보좌하는 무인을 상징하는 석물

문석인과 무석인의 뒤나 옆에 배치하는 말 모양의 석물

산릉을 지키는 산신에게 예를 올리는 곳으로, 정자각 뒤편에 예감과 대칭되는 위치에 설치된다.

산릉제례 때 축문을 태워 묻기 위한 곳으로, 일반적으로 정자각 우측 뒤편에 설치된다.

산릉제례를 위한 건물로, 제례가 있을 때 제수(祭需)를 진설(陳設)하고 향을 피우고 절을 올리는 곳이다. 정(丁)자형 평면을 이루어, 정자각이라 부른다.

왕릉 제례시 헌관이 오르내리는 계단으로, 친제(親祭) 때는 임금이 오르는 계단이라 하여 어로계라 부른다.

의례 거행시 향을 모시고 가는 계단으로, 향은 향로계를 올라 배위청을 거쳐 정전의 정문으로 들어간다.

제례음식을 차리는 전사관(典祀官)이 오르내리는 계단이며, 의례가 끝난 뒤에는 축문을 태우거나 파묻기 위해 예감으로 향할 때 사용된다.

홍살문의 뒤편에 있으며, 능상의 신령이 오가는 역할을 한다.

왕의 행적을 적은 신도비나 표석을 보호하기 위해 세운 건물로, 정자각의 서쪽에 위치한다.

제향 때 사용했던 우물로, 일반적으로 둥근 형태에 사방에 담장을 쌓아 보호한다.

산릉 의례 때 진설되는 음식 가운데 따뜻하게 올려야 하는 탕이나 국을 데우는 곳이다. 수라간은 정자각의 동쪽에 수복방과 대칭해 세워진다.

능을 지키는 수직군이나 정자각을 청소하고 관리하는 수복이 머무르는 공간으로, 정자각의 서쪽에 세워진다.

홍살문에서 정자각을 향해 난 2겹의 길로, 제례 때 향을 모시고 가는 향로와 제관이나 임금이 이동하는 어로로 구성된다. 박석이나 방전을 깔아 길을 내며, 향로를 어로보다 약간 높게 조성한다. 향로와 어로는 각각 정자각의 향로계와 어로계로 연결된다.

임금이 산릉을 봉심하거나 친제 할 때 능을 향해 절하거나 대기하는 곳으로, 홍살문 옆에 마련한다.

왕릉이 일반 민가와 다른 곳임을 표현하는 시설물로, 조선초기부터 설치되었다. 홍살문을 통해서만 왕릉에 진입이 가능하므로, 상징적인 역할을 하는 시설물이라 할 수 있다.

왕릉과 속세를 구분하는 다리

왕릉 관리자가 상주하며 산릉제례에 필요한 제수를 준비하는 곳