산릉도감의 왕릉 조성

산릉도감

조선왕릉의 조성은 국상 직후부터 임시기관인 산릉도감이 담당하였는데 그 구성은 시기에 따라 조금씩 다르지만 대개 총호사 1명, 제조 3~4명, 도청 2명 등 25명 내외였다. 왕릉 공사는 약 5~7개월의 기간 동안 최대 15,000명이 넘는 인원이 참여하는 대공사였는데 산릉도감에서는 왕릉 조성과 관계된 토목과 건축 공사, 각종 석물의 제작과 설치, 매장, 주변 환경의 정화 등 대규모 공사와 관련 작업을 기간 안에 완수하여야 했다. 이를 위하여 기능과 역할에 따라 작업장을 나누어 여러 기구를 개설하여 업무를 분담하였는데 기능별로 9개의 부서를 만들어 이에 적합한 장인과 이부를 배치하여 공사를 진행하였다.

산릉도감의 하위 부서의 역할은 다음과 같다.

왕릉조성 일체의 과정을 총 관리 감독한 임시관청

왕릉의 봉분 조성, 임시건물의 제작 설치, 녹로 등 필요한 기계 제작 담당

정자각, 재실, 수라간, 수복방 등의 건물 축조를 담당

왕릉에 필요한 여러 석물들 중 문무석인, 석양, 석호, 석마, 혼유석 등 큰 석물 제작 담당

능자리의 흠이 되는 부분을 흙으로 메우거나 덮는 일을 담당

능 주변 부속건물에 사용되는 작은 석물 제작을 담당

왕릉에 필요한 석재를 운반하는 역할을 담당

공사가 끝날 때까지 임시 처소를 만드는 일을 담당

왕릉 설치에 들어가는 각종 자리 · 면포 · 베 등을 조달하는 역할을 담당

정자각이나 수복방 등 부속시설물에 얹을 기와 제작을 담당

이 중에서도 왕릉의 임시건물과 기계류 제작을 담당했던 삼물소, 정자각 등의 핵심 건축 공사를 담당했던 조성소, 석물 제작을 담당했던 부석소에 가장 많은 인원이 동원되었다.

조선왕릉의 공사에 필요한 장인들은 조선 전기에는 차출 형식으로 참여하였으나 조선후기부터는 고용 모집의 형태로 변화하였다. 이 중 조각 등 고급 기술이 필요한 특정 업무를 맡은 장인의 경우에는 가족간에 세습사여 장인 가문을 이루기도 하였다.

왕릉의 조성 절차

왕릉의 조성 절차를 『정조건릉산릉도감의궤』에 나타난 기록으로 정리하면 다음과 같다.

빈청 회의에서 왕릉의 이름을 정한다.

왕릉지를 선정한다.

왕릉 공사를 시작한다.

능원에 산신제를 지내고 풀을 베어낸다.

정자각 및 재실의 주춧돌을 놓는다.

봉분을 가리는 임시건물인 옹가 공사를 한다.

석양, 석호, 석마를 들여놓는다.

상여가 임시로 머무는 선물인 수도각을 세운다.

혼유석을 들여놓는다.

재궁을 묻기 위한 구덩이를 파고 마무리한다.

비각의 주춧돌을 놓고 문무석인과 난간석을 들여놓는다.

비각의 기둥을 세우고 들보를 올리고 단청을 시작한다.

왕릉 공사에 필요한 석물 반입을 완료한다.

외재궁을 내리고 주변을 석회로 정비한다.

곡장 공사를 한다.

정자각과 비각의 단청 및 수라간·수복방 공사를 마친다.

표석을 들여놓는다.

정자각·재실 등 건물 내부를 도배하고 봉분 위에 사초를 덮으며 석양·석호를 설치한다.

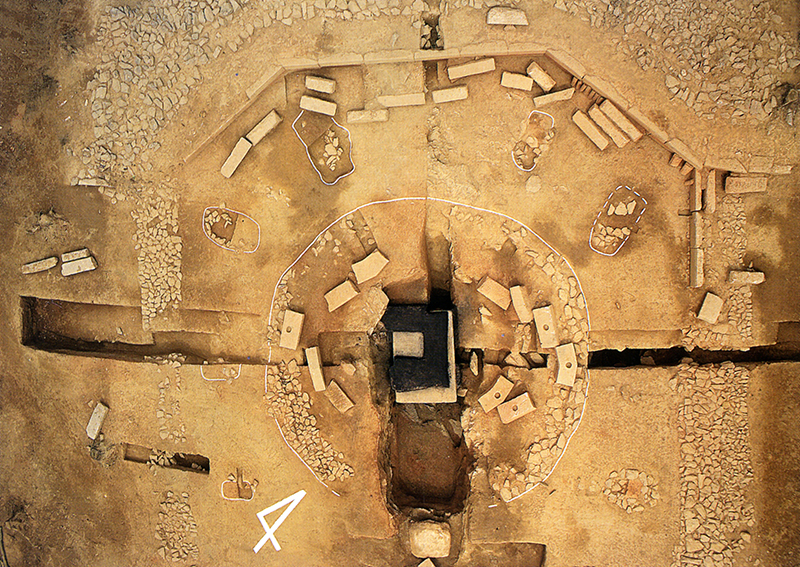

퇴광에 금정기를 설치한 후 구덩이를 파고 마무리한다.

표석을 설치한다.

문무석인과 망주석·석마를 설치한다.

구봉기를 세우고 녹노를 설치한다.

대여가 산릉 정자각에 도착한다.

자시에 재궁을 현궁에 내리고 축시에 길유궁에서 제주, 입주전을 행한다.

구봉기와 녹노·금정기를 철거하고 수도각도 철거한 다음 홍살문을 세운다.

장명등을 설치한다.

혼유석을 설치하고 옹가를 철거한다.

전면에 난간석을 배설하고 안릉전을 거행하여 왕릉 조성 업무를 마무리한다.

조선왕릉 – 석실, 회격 조성과정

초기 조선왕릉은 이전 시기 왕릉의 조성방식에 따라 돌로 방을 만들고 그 안에 관을 안치하는 석실(石室)구조로 만들어졌다. 그러나 석실형태는 대형의 석재를 석실구조에 맞게 제작해 설치해야 했기 때문에 석재의 수급과 제작에 많은 기간과 인력이 소모되는 단점이 있었다. 이를 보완하기 위한 것이 회격(灰隔)구조이다.

회격구조는 예종(睿宗, 재위1468~1469)대 세조(世祖, 재위1455~1468)의 광릉(光陵)을 조성하면서 “사람이 죽으면 속히 썩게 하는 것이 좋다.”는 세조의 유언에 따라 처음 도입되었다. 이후 후대 왕릉에 지속적으로 사용되었으며, 영조대에는 회격을 이용한 왕릉구조가 『국조상례보편』에 정리되었다.

회격구조는 석실을 만드는 대신 왕의 관인 내재궁(內梓宮)을 덮는 외재궁(外梓宮)을 만들고, 그 위를 석회 혼합물인 삼물(三物)을 덮어 굳힌 후, 그 옆에 다시 구덩이를 파 관을 넣고 다시 삼물로 마무리를 하는 방식이다. 이러한 회격구조는 석실구조에 비해 인력 소모가 덜하고 도굴의 위험이 적은 장점이 있었다.

조선왕릉은 발굴된 예가 없어 매장 당시의 구조를 확인할 수 없지만, 구 희릉과 구 건릉 등 옛 왕릉 터와 관련 기록을 통해 왕릉 내부구조와 함께 묻힌 부장품의 내용을 확인할 수 있다.

조선왕릉 현황표

| 연대 | 피장자 | 능명 | 능종류 | 지정종목 |

|---|---|---|---|---|

| 1391년 | 제1대 태조 원비 신의고황후 | 제릉(齊陵) | 단릉 | 보존급유적1629 |

| 1408년 | 제1대 태조고황제 | 건원릉(健元陵) | 단릉 | 사적 |

| 1409년(이장) | 제1대 태조 계비 신덕고황후 | 정릉(貞陵) | 단릉 | 사적 |

| 1420년 | 제2대 정종 | 후릉(厚陵) | 쌍릉 | 보존급유적0551 |

| 1412년 | 제2대 정종 원비 정안왕후 | 후릉(厚陵) | 쌍릉 | 보존급유적0551 |

| 1420년 | 제3대 태종 | 헌릉(獻陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1420년 | 제3대 태종 | 헌릉(獻陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1422년 | 제3대 태종의 원비 원경왕후 | 헌릉(獻陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1452년 | 제5대 문종 | 헌릉(獻陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1457년 | 추존 덕종 | 경릉(敬陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1504년 | 덕종비 소혜왕후 | 경릉(敬陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1461년/1471년(봉릉) | 제8대 예종원비 장순왕후 | 공릉(恭陵) | 단릉 | 사적 |

| 1468년 | 제7대 세조 | 광릉(光陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1483년 | 제7대 세조비 정희왕후 | 광릉(光陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1469년(이장) | 제4대 세종과 소헌왕후 | 광릉(光陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1513년(이장) | 제5대 문종비 현덕왕후 | 현릉(顯陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1531년/1698년(봉릉) | 제6대 단종비 정순왕후 | 사릉(思陵) | 단릉 | 사적 |

| 1698년(봉릉) | 제6대 단종 | 장릉(莊陵) | 단릉 | 사적 |

| 1470년 | 제8대 예종 | 창릉(昌陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1474년 | 제9대 성종원비 공혜왕후 | 순릉(順陵) | 단릉 | 사적 |

| 1495년 | 제9대 성종 | 선릉(宣陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1499년 | 제8대 예종의 계비 안순왕후 | 창릉(昌陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1530년 | 제9대 성종의 계비 정현왕후 | 선릉(宣陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1537년(이장) | 제11대 중종1계비 장경왕후 | 희릉(禧陵) | 단릉 | 사적 |

| 1545년 | 제12대 인종 | 효릉(孝陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1557년/1739년(봉릉) | 제11대 중종원비 단경왕후 | 온릉(溫陵) | 단릉 | 사적 |

| 1562년(이장) | 제11대 중종 | 정릉(靖陵) | 단릉 | 사적 |

| 1565년 | 제11대 중종2계비 문정왕후 | 태릉(泰陵) | 단릉 | 사적 |

| 1567년 | 제13대 명종 | 강릉(康陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1575년 | 제13대 명종비 인순왕후 | 강릉(康陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1578년 | 제12대 인종비 인성왕후 | 효릉(孝陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1600년 | 제14대 선조 원비 의인왕후 | 목릉(穆陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1630년(이장) | 제14대 선조 | 목릉(穆陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1632년 | 제14대 선조의 계비 인목왕후 | 목릉(穆陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1626/1632년(봉릉) | 원종비 인헌왕후 | 장릉(章陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1627년(이장) | 추존 원종 | 장릉(章陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1673년(이장) | 제17대 효종 | 영릉(寧陵) | 동원상하릉 | 사적 |

| 1674년 | 제17대 효종비 인선왕후 | 영릉(寧陵) | 동원상하릉 | 사적 |

| 1674년 | 제18대 현종 | 숭릉(崇陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1680년 | 제19대 숙종원비 인경왕후 | 익릉(翼陵) | 단릉 | 사적 |

| 1684년 | 제18대 현종비 명성왕후 | 숭릉(崇陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1688년 | 제16대 인조계비 장렬왕후 | 휘릉(徽陵) | 단릉 | 사적 |

| 1701년 | 제19대 숙종의 1계비 인현왕후 | 명릉(明陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1718년/1720년(봉릉) | 제20대 경종원비 단의왕후 | 혜릉(惠陵) | 단릉 | 사적 |

| 1720년 | 제19대 숙종 | 명릉(明陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1724년 | 제20대 경종 | 의릉(懿陵) | 동원상하릉 | 사적 |

| 1728년 | 추존 진종소황제 | 영릉(永陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1730년 | 제20대 경종의 계비 선의왕후 | 의릉(懿陵) | 동원상하릉 | 사적 |

| 1731년(이장) | 제16대 인조와 원비 인렬왕후 | 장릉(長陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1751년/1776년(봉릉) | 추존 진종소황제비 효순소황후 | 영릉(永陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1757년 | 제19대 숙종 2계비 인원왕후 | 명릉(明陵) | 동원이강릉 | 사적 |

| 1757년 | 제21대 영조원비 정성왕후 | 홍릉(弘陵) | 단릉 | 사적 |

| 1776년 | 제21대 영조 | 원릉(元陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1789년(이장) | 추존 장조의황제 | 융릉(隆陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1805년 | 제21대 영조의 계비 정순왕후 | 원릉(元陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1815년/1899년(봉릉) | 추존 장조의황제비 헌경의황후 | 융릉(隆陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1821년(이장) | 제22대 정조선황제 | 건릉(健陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1821년 | 제22대 정조선황제비 효의선황후 | 건릉(健陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1843년 | 제24대 헌종성황제 원비 효현성황후 | 경릉(景陵) | 삼연릉 | 사적 |

| 1849년 | 제24대 헌종성황제 | 경릉(景陵) | 삼연릉 | 사적 |

| 1855년(이장) | 추존 문조익황제 | 수릉(綏陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1856년(이장) | 제23대 순조숙황제 | 인릉(仁陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1857년 | 제23대 순조숙황제비 순원숙황후 | 인릉(仁陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1864년 | 제25대 철종장황제 | 예릉(睿陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1878년 | 제25대 철종장황제비 철인장황후 | 예릉(睿陵) | 쌍릉 | 사적 |

| 1890년 | 추존 문조익황제와 신정익황후 | 수릉(綏陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1904년 | 제24대 헌종성황제 계비 효정성황후 | 경릉(景陵) | 삼연릉 | 사적 |

| 1919년 | 대한제국 1대 고종태황제 | 홍릉(洪陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1919년(이장) | 대한제국 1대 고종태황제비 명성태황후 | 홍릉(洪陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1926년 | 대한제국 2대 순종효황제 | 유릉(裕陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1926년(이장) | 대한제국 2대 순종효황제 원후 순명효황후 | 유릉(裕陵) | 합장릉 | 사적 |

| 1966년 | 대한제국 2대 순종효황제 계후 순정효황후 | 유릉(裕陵) | 합장릉 | 사적 |

명당을 찾아서

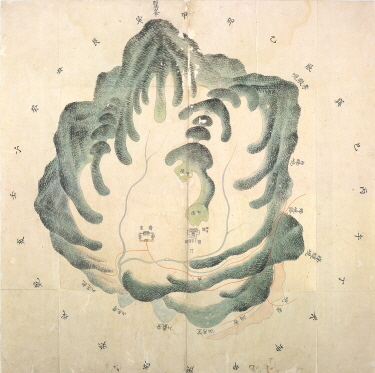

조선시대 왕이 묻힐 자리는 까다로운 조건에 의해 결정되었다. 풍수지리에 따라 왕실과 국가를 번영시키는 길지인 동시에 『경국대전』의 “능역은 한양성 사대문 밖 100리 안에 두어야 한다.”는 조건을 충족시켜야 했으며, 민가나 다른 시설물과도 격리되어야 했다. 이 같은 조건하에 왕이 묻힐 자리는 대개 예조(禮曹)에 소속된 관상감(觀象監)의 지관들과 풍수에 밝은 조정의 대신들이 정하였으며, 왕이 직접 정하는 경우도 있었다.

왕이 묻힐 자리를 정하는 만큼 왕릉지는 여러 후보지들을 세 차례의 ‘간심(看審)’을 통해 결정하였다. 첫 번째 간심에서는 10여 곳 이상을 둘러본 후 산도(山圖)를 그려와 검토하였고, 이 중 두세 곳을 선별해 다시 간심해 한 곳을 정하였다. 마지막으로 최종 후보지를 간심한 뒤 능지를 확정하였다.

왕릉지는 이같은 조건과 복잡한 과정을 거쳐 정해졌기 때문에 이미 길지로 정해진 이전 왕릉 근처에 새로운 능을 조성하는 경우가 많았다. 그 결과 현재의 구리시의 동구릉, 고양시의 서오릉과 서삼릉, 파주 삼릉과 같은 3기 이상의 왕릉이 군집한 왕릉군이 생겨나기도 했다.

.jpg)

.jpg)

3기 이상의 조선왕릉이 모여있는 왕릉군

| 동구릉 (경기도 구리시) |

제 1대 태조 건원릉健元陵 |

|---|---|

| 제 5대 문종·현덕왕후 현릉顯陵 | |

| 제 14대 선조·원비 의인왕후·계비 인목왕후 목릉穆陵 | |

| 제 16대 인조 계비 장렬왕후 휘릉徽陵 | |

| 제 18대 현종·명성왕후 숭릉崇陵 | |

| 제 20대 경종 원비 단의왕후 혜릉惠陵 | |

| 제 21대 영조 계비 정순왕후 원릉元陵 | |

| 제 24대 헌종·원비 효현왕후·계비 효정왕후 경릉景陵 | |

| 추존 문조·신정왕후 수릉綏陵 | |

| 서오릉 (경기도 고양시) |

제 8대 예종·계비 안순왕후 창릉昌陵 |

| 제 19대 숙종·제1계비 인현왕후·제2계비 인원왕후 명릉明陵 | |

| 제 19대 숙종 원비 인경왕후 익릉翼陵 | |

| 제 21대 영조 원비 정성왕후 홍릉弘陵 | |

| 추존 덕종·소혜왕후 경릉敬陵 | |

| 서삼릉 (경기도 고양시) |

제 11대 중종 계비 장경왕후 희릉禧陵 |

| 제 12대 인종·인성왕후 효릉孝陵 | |

| 제 25대 철종·철인왕후 예릉睿陵 | |

| 파주 삼릉 (경기도 파주시) |

제 8대 예종 원비 장순왕후 공릉恭陵 |

| 제 9대 성종 원비 공혜왕후 순릉順陵 | |

| 추존 진종·효순왕후 영릉永陵 |

천릉遷陵

천릉은 왕릉을 옮기는 것을 말한다. 조선시대 천릉의 원인은 풍수적 길흉 논란과 추봉, 복위 등이었다. 그러나 천릉은 국장에 비견할 만큼 막대한 인력과 경비가 소요되었으므로 풍수적 논란으로만 천릉을 단행할 수는 없었고, 그 이면에 복잡한 정치적 상황이 있는 경우가 많았다.

조선의 첫 천릉 사례인 정릉 천릉은 태종과 신덕왕후의 정치적 악연에서 비롯된 것으로, 천릉과 정치적 상황의 관련성을 보여준다. 특히 왕권이 약화되었다고 평가되는 예종대, 중종대, 명종대에 각각 영릉(英陵), 소릉(昭陵)과 희릉(禧陵), 정릉(靖陵)의 천릉이 이루어졌다는 점에서 천릉이 불안한 정국을 타파하거나 정계를 재편하는 등의 계기로 작용한 사례를 알 수 있다.

봉릉封陵

살아생전 왕이나 왕비로 등극하지 못했거나 폐위되었던 사람을 왕과 왕비로 모시면서 그 원묘를 능으로 추봉하는 것을 봉릉(封陵)이라고 한다. 추존왕으로 봉릉된 왕릉으로는 덕종 경릉, 장순왕후의 공릉, 원종과 인원왕후의 장릉, 단의왕후의 혜릉, 진종과 효순왕후의 영릉, 장조와 헌경왕후의 융릉이 있다. 폐위되었다가 사후에 추복되면서 봉릉된 왕릉으로는 단종 장릉, 정순왕후 사릉, 단경왕후 온릉이 있다.

봉릉된 왕릉의 경우 기존 왕릉에 비하여 석물을 간소하게 설치하는 것이 관례였으나 경릉의 소혜왕후 능침이나 추존 장조의 융릉처럼 능침 조성의 상황에 따라 왕릉의 예를 갖추어 조성된 경우도 있다. 이 경우도 국장이나 산릉 사역과 마찬가지로 도감을 설치하여 엄격한 절차에 따라 진행하였다.

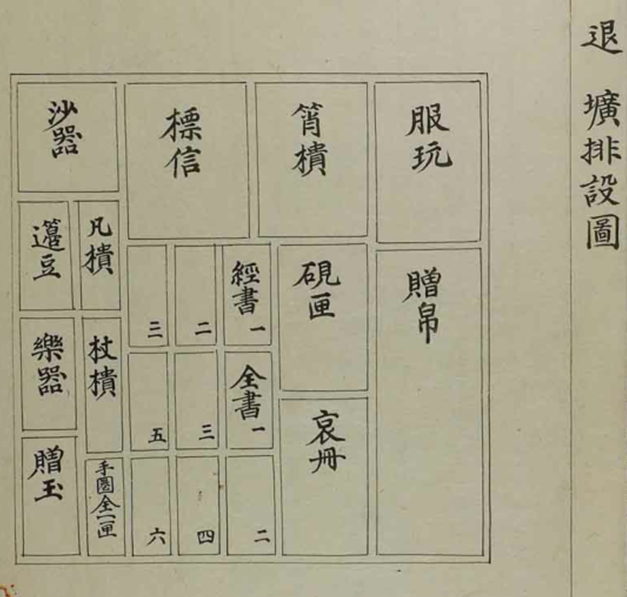

왕릉의 부장품

왕릉 내부에는 왕과 왕비의 시신과 함께 사후세계를 위한 악기(樂器), 제기(祭器) 등의 명기(明器)를 함께 묻었다. 현재까지 온전한 형태의 조선왕릉은 발굴된 바가 없어, 영조 대에 편찬된 『국조상례보편(國朝喪禮補編)』의 기록을 통해 명기의 구성을 파악할 수 있다. 이에 따르면 왕과 왕비의 명기 구성의 가장 큰 차이는 군사훈련 및 권력을 상징하는 무기류의 유무이며, 왕세자의 명기에도 무기류가 포함되어 있다는 것을 알 수 있다. 이밖에 왕세자와 왕세자빈의 명기는 왕과 왕비에 비해 숫자가 적다는 사실을 알 수 있다.

명기의 실물은 2011년 정조의 구 건릉지에서 출토된 유물을 통해 확인할 수 있다. 구릉지인 만큼 『정조국장도감의궤(正祖國葬都監儀軌)』(1800년)에 기록된 전체 명기의 구성은 파악할 수 없지만, 그동안 기록으로만 확인했던 왕릉 명기의 양상과 제작수준을 가늠하게 하는 중요한 자료이다.

- 미술문화유산연구실

- 문의 : 042-860-9196