국장 절차

왕과 왕비가 승하하면 장례준비를 위한 임시 관청인 도감이 설치되어 관련 절차를 진행하였는데, 국장도감은 관(재궁)을 왕릉에 모시는 일을, 빈전도감은 시신을 수습하여 빈소를 차리고 염습과 상복을 준비하는 일을, 산릉도감은 능을 조성하는 일을 담당하였다. 또 장례를 치른 후 신주를 모시고 삼년상을 치르는 혼전을 담당하는 혼전도감이 별도로 설치되기도 하였는데, 많은 경우 빈전도감이 혼전의 업무를 담당하여 빈전혼전도감으로 불렸다. 일이 끝난 뒤에는 다시 의궤청을 설치해 행사의 자초지종, 즉 논의·준비·진행·종료 등의 모든 사실과 전말을 기록하게 하였고 이를 의궤로 편찬하였다.

조선왕조 국장 절차

왕실의 장례 절차는 일반 장례 절차와는 다르게 매우 복잡하고 까다롭게 진행된다. 『국조오례의(國朝五禮儀)』에 따르면 왕이 승하한 후 3년에 걸쳐 총 60 단계가 넘는 절차를 밟아야 긴 국상의 예가 끝을 맺는다. 이 중 중요한 국장 절차는 다음과 같다.

| 절차 | 내용 |

|---|---|

| 고명 | 왕이 대신과 왕세자를 불러 유언을 남긴다. |

| 초종 | 왕의 승하를 확인다. |

| 복 | 내시가 왕이 입던 옷을 가지고 궁궐 지붕의 동쪽으로 올라가 북쪽을 향해 ‘상위복’을 세 번 외친 후 서쪽 지붕으로 내려온다. |

| 역복불식 | 머리를 풀며 소복을 입고 3일 동안 먹지 않는다. |

| 계령 | 빈전도감, 국장도감, 산릉도감 등 임시 관청을 설치하고 관리를 차출한다. |

| 목욕 | 시신을 정결하게 씻긴다. |

| 습 | 시신에게 9겹의 옷을 입힌다. |

| 함 | 입쌀과 구멍 없는 진주를 시신의 입에 넣는다. |

| 설빙 | 시신 아래 얼음을 넣는다. 왕이 승하한 지 5개월이 지나야 국장이 이루어지므로 시신이 부패하지 않도록 하는것이다. |

| 고사묘 | 종묘에 대신을 보내어 왕의 승하를 고한다. |

| 소령 | 시신에 19겹의 옷을 입히고 이불로 감싼다. |

| 대렴 | 시신에 90겹의 옷을 입히고 재궁으로 모신다. |

| 성빈 | 재궁을 빈전으로 모신다. |

| 전 | 음식을 진설하고 제사를 지낸다. |

| 성복 | 처음으로 상복으로 갈아입는다. |

| 사위 | 왕의 즉위의식을 행한다. 이때에 왕은 면복을 입고 신하들도 조복으로 갈아입는다. 즉위 의식이 끝나면 다시 상복을 입는다. |

| 반교서 | 새 왕이 즉위하였음을 공표한다. |

| 치장 | 왕릉을 조성하고 그 과정을 기록한다. |

| 재궁결과의 | 재궁을 묶고 싸는 의식이다. |

| 청시종묘의 | 대행왕에게 시호를 올릴 것을 종묘에 고한다. |

| 상시책보의 | 빈전에 시책과 시보를 올린다. |

| 계빈 | 발인하기 전에 출관을 위해서 빈소를 여연다. |

| 조전 | 발인 당일 아침에 영결을 고하는 제를 지낸다. |

| 발인의 | 재궁을 왕릉으로 모신다. |

| 우주전 | 신주를 산릉에 모시고 제례를 지낸다. |

| 반우의 | 왕릉에서 신주를 모시고 궁으로 돌아온다. |

| 안릉전의 | 능에 흙을 덮고 정자각에서 제사를 지낸다. |

| 산릉조석곡급상식 | 왕릉에서 아침 저녁으로 곡을 하고 음식을 올린다. |

| 우제 | 장사 후 7차례에 걸쳐 제사를 지낸다. |

| 졸곡제 | 우제를 마친 후 제사를 지낸다. |

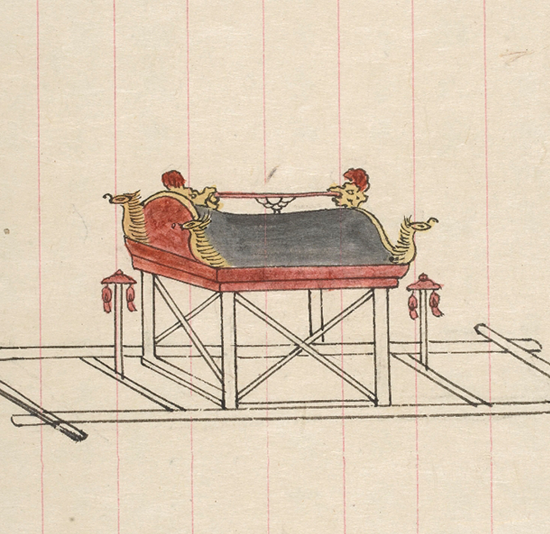

신백을 장지로 이동시킬 때 사용된 신백요여

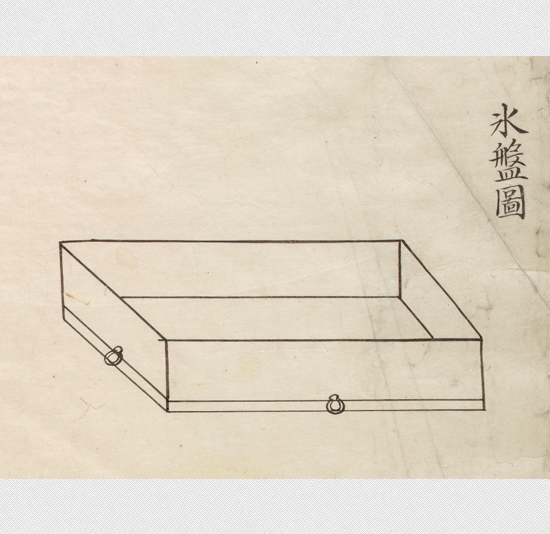

얼음을 담는 빙반

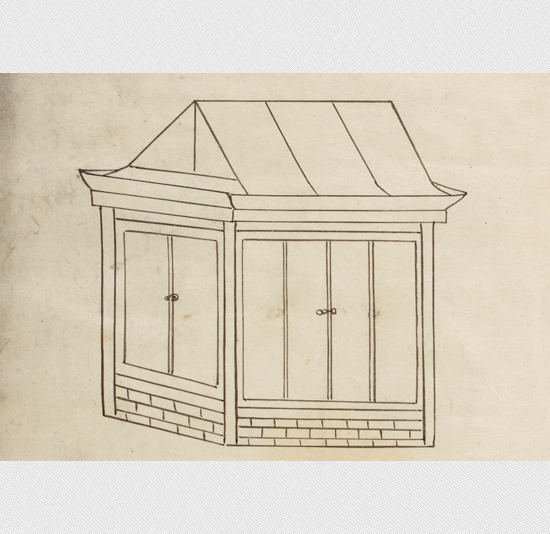

재궁을 보관하는 찬궁

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

.jpg)

장렬왕후 국장도감의궤 반차도

국장영상

왕의 죽음에서 왕릉의 건설까지

From the King’s death to the Construction of Royal Tombs

대관제작(大棺制作) : 즉위하는 해에 왕의 관을 제작

Building the Royal Coffin : Coffin for kings were made the year they ascended to the throne.

조선 시대 왕이 왕위에 오르면 즉위하는 그 해에 소나무로 왕의 대관을 제작했다.

매년 대관에 치를 올렸는데 나중에는 벽돌과 같이 단단해졌다.

고명(顧命) : 왕이 유언을 남김

Comyeong : The last will and testament of the dying king

왕이 죽음에 임박해지면 대신들과 세자를 불러모아 다음 왕으로 세자를 지명하고 유언과 함께 국새를 넘겼다.

초종(初終) : 왕의 승하를 확인

Chojong : Ensuring the final passing of the king

왕이 숨을 멈추면 왕의 입과 코 사이에 햇솜을 올려놓아 움직이는지 여부를 살폈다.

임종이 확인되면 사람들이 곡을 시작했다.

복(復) : 돌아가신 왕의 혼을 부름

Bok : Calling out to the spirit of the deceased king

내관은 왕이 승하한 지붕위에 올라가 왕이 평상시 입던 옷을 접고 상위복(上位復)이라 세 번 외친 후 옷을 밑으로 던졌다.

역복불식(易服不食) : 소복을 입고 금식함

Yeokbokbulsik : Fasting while wearing mourning garments

왕의 종친 및 신하들은 머리를 풀고 소복을 입었다.

왕세자, 대군 이하의 왕자는 삼일간 금식하였다.

계령(戒令) : 삼도감을 설치하고 관리를 차출

Gyeryeong : Recruitment for designating and overseeing the procession

대신들은 국장을 총괄하는 관리를 정하고 왕의 관을 모시는 빈전, 장례 준비를 하는 국장, 왕릉을 건설하는 산릉의 세 도감에 인원과 절차를 준비하였다.

목욕(沐浴) : 시신을 정결하게 씻김

Cleansing : Bathing and preparing the body for afterlife

왕이 승하한 당일 밤에 목욕하는 의식을 행한다.

쌀 씻은 물과 박달나무를 달인 탕으로 머리를 감기고 발톱과 손톱을 깎아 주머니에 넣었으며 탕에 몸을 담고 정성스럽게 닦았다.

목욕후 수의를 입혔는데 평상시 왕이 입었던 소복, 철릭, 곤룡포 위에 아홉 벌의 옷을 더 입히고 흰 병풍과 휘장을 쳤다.

함(含) : 입 속에 쌀을 넣고 진주를 물림

Ham : Placing rice grains and a pearl inside the deceased king’s mouth

왕의 입속에 쌀과 진주를 물렸다.

설빙(設氷) : 시신의 둘레에 얼음을 넣어 부패를 방지

Seolbing : Surrounding the body with ice to prevent decomposition

다음으로 왕의 시신이 썩지 않도록 아래에 얼음을 넣었다.

입명정(立銘旌) : 명정(銘旌)을 세움

Ipmyeongjeong : Designating a funeral banner

그리고 승하한 왕을 상징하는 깃발을 제작하여 세웠다.

소렴(小斂) : 시신에 19겹의 옷을 입히고 이불로 감쌈

Soryeom : Wrapping the body with 19 layers of clothing and blankets

왕이 승하한지 3일째 되는 날 저고리와 치마 19겹으로 옷을 입힌 후 이불로 감쌌다.

신백(神帛) : 왕의 혼백을 교의 위에 올림

Sinbaek : Placing funerary clothing and objects onto the gyoui

왕이 승하한 날 지붕위에서 던졌던 옷을 비단에 묶어서 왕의 영혼이 머물도록 한 의물인 혼백을 교의 위에 올려 놓았다.

고사묘(告社廟) : 왕의 죽음을 사직(社稷)과 종묘(宗廟)에 고함

Gosamyo : Announcing the king’s death to the sajik(state court) and Jongmyo(Royal Ancesteral Shrine)

그리고 왕의 죽음을 사직과 종묘에 고했다.

대렴(大斂) : 시신을 90겹의 옷으로 감싸고 교로 묶음

Daeryeom : wrapping the body with 90 layers of clothing and tying it with gyo

5일째가 되면 19겹으로 옷을 입힌 후 이불로 감쌌던 왕의 시신에 90겹의 옷을 두르고 이불로 감싸 교로 묶었다.

왕의 시신이 놓일 대관안에 녹색과 붉은 비단을 붙인다.

바닥에 쌀을 태운 재를 깔고 칠성판을 놓는다.

그 위에 요를 놓고 왕의 시신을 놓았다.

그런 후 이불을 덮고 관뚜껑을 덮었다.

이때부터 대관을 재궁이라고 부른다.

그 다음 재궁을 넣기 위한 찬궁을 만든다.

찬궁은 대나무 지붕에 출입문을 설치하여 만들었다.

찬궁 안으로 다리없는 평상을 놓고 대자리와 요를 펼친 후 재궁을 넣었다.

빈전을 설치함

Establishment of the binjeon

왕릉에 옮길때까지 재궁을 모셔두는 공간인 빈전을 설치한다.

성빈(成殯) : 재궁(梓宮)을 찬궁(欑宮)에 넣어 빈전으로 모심

Seongbin : Placing the jaegung(royal coffin) under a changung(bamboo roofing) and placing it whthin the binjeon(funerary shrine)

그런 후 재궁을 담은 찬궁은 빈전에 모셨다.

성복(成服) : 왕의 승하 6일째 상복을 입음

Seongbok : Changing into mourning garments on the 6th day of passing

6일째가 되면 세자, 왕대비, 왕비, 세자빈, 종친, 대신들이 상복을 입었다.

사위(嗣位) : 새 왕이 즉위함

Sawui : Ascension of the crown prince to the throne

그 다음으로 왕위를 받는 의식을 행했다.

왕세자가 상복을 벗고 예복인 면복으로 갈아입은 후 재궁 앞에서 옥새와 유언장을 받았다.

왕세자는 궁궐의 정전 문앞에 나아가 즉위했다.

반교서(頒敎書) : 새 왕의 즉위를 공표함

Bangyoseo : Declaration of the ascension of the crown prince to the throne

등극한 후 이러한 사실을 알리는 교서를 반포했다.

장례 중이므로 음악은 연주하지 않고 간략하게 의식을 거행했다.

묘호(廟號), 시호(諡號), 능호(陵號), 전호(殿號)를 정함

DEsignation of myohyo, siho, and jeonho

왕의 업적에 따라 종묘이름, 업적이름, 왕릉이름 등을 정했다.

재궁서상자의(梓宮書上字儀) : 선왕의 관인 재궁(梓宮)에 ‘상(上)’자를 써 위아래가 바뀌지 않게 함

Jaegungseosangjaeui : Labeling the jaegung with the Chinese character sang(top) to distinguish top from bottom

재궁에 상(上)자를 써서 위아래가 바뀌지 않게 했다.

시책(諡冊), 시보(諡寶) 제작

Creation of the sichaek(posthumous book) and sibo(posthumous seal)

그 다음 전왕의 시호를 새긴 도장인 시보와 시호를 정해 책에 적은 시책을 제작했다.

청시종묘의(請諡宗廟儀) : 종묘(宗廟)에 시호(諡號)를 청함

Cheongsijongmyoeui : Asking the ancestral shrine for the acceptance of the siho(posthumous epithet)

종묘에 전왕의 시호를 올리는 것을 허락해주길 조종에 청했다.

상시책보의(上諡冊寶儀) : 빈전(殯殿)에 시책(諡冊)과 시보(諡寶)를 올림

Sangsichaekboeui : Placing the sichaek and sibo within the binjeon

그 다음 빈전에 시책과 시보를 올렸다.

간심(看審) : 왕릉 후보지의 물색

Gansim : Searching fot eht optimal tomb site

한편 산릉도감 담당자들과 풍수에 밝은 상지관을 여러 곳에 보내 왕릉이 세워질 명당을 물색했다.

후보지로 거론된 곳을 여러 차례 거듭 살펴본 뒤 가장 좋은 곳으로 왕릉 자리를 결정했다.

치장(治葬) : 왕릉을 조성함

Chijang : Building the royal tomb

왕릉이 세울 곳이 정해지면 산릉도감에서 오천 명이 넘는 인력을 동원하여 능을 만들었다.

재궁을 묻을 광을 팔 때는 능삼각이라는 덧집을 세웠다.

계빈(啓殯) : 발인(發引)을 위해 재궁(梓宮)을 꺼냄

Gyebin : Taking the jaegung out for funerary processing

왕이 승하한지 5개월 후 발인하기 위해 빈전에 봉안되어 있는 찬궁을 열고 재궁을 꺼냈다.

조전(朝奠)·발인(發引) : 제사를 지내고 왕릉으로 출발

Jojeon, Balin : Funerary ceremony and heading for the royal tomb

발인하기 전에 빈전 문 앞에서 길신에게 제사를 지내고 궁궐을 떠날 준비를 했다.

발인반차(發引班次) : 늦은 밤 왕릉으로 향함

Balin Bancha : Heading for the royal tomb late at night

늦은 밤 국장 행렬이 궁궐을 떠나 능지로 향했다.

장례에 사용하는 물건, 부장품, 시책, 시보 등이 각각의 가마에 담겨 행렬을 구성했다.

많은 사람들이 번갈아가며 무거운 대열을 이동시켰는데 이때 동원된 사람이 약 2천 4백여 명에 이르렀다.

산릉성빈(山陵成殯) : 왕릉의 정자각 안에 재궁(梓宮)을 봉안

Sanreungseongbin : Placing the haegung within the royal tomb’s jeongjagak(ritual pavilion)

대여가 왕릉에 도착하면 정자각 안에 재궁을 봉안했는데 이때 재궁은 찬궁에 넣어두었다.

상산릉(上山陵) : 대여(大輿)가 봉분을 향해 오름

Sangsanreung : Heading for the byrial mausoleum

그 다음 재궁을 실은 대여가 왕이 묻힐 산릉에 올랐다.

하현궁(下玄宮) : 재궁(梓宮)을 광에 내림

Hahyeonggung : Lowering the jaegung

그리고 왕이 묻힐 지하석실에 농노를 이용해 재궁을 내렸다.

왕릉이 완성된 후에는 능지기 외에도 수백 명의 수어군을 배치하여 신성한 왕과 왕비의 안식처를 엄격하게 지켜나갔다.

From the King’s death to the Construction of Royal Tombs

대관제작(大棺制作) : 즉위하는 해에 왕의 관을 제작

Building the Royal Coffin : Coffin for kings were made the year they ascended to the throne.

조선 시대 왕이 왕위에 오르면 즉위하는 그 해에 소나무로 왕의 대관을 제작했다.

매년 대관에 치를 올렸는데 나중에는 벽돌과 같이 단단해졌다.

고명(顧命) : 왕이 유언을 남김

Comyeong : The last will and testament of the dying king

왕이 죽음에 임박해지면 대신들과 세자를 불러모아 다음 왕으로 세자를 지명하고 유언과 함께 국새를 넘겼다.

초종(初終) : 왕의 승하를 확인

Chojong : Ensuring the final passing of the king

왕이 숨을 멈추면 왕의 입과 코 사이에 햇솜을 올려놓아 움직이는지 여부를 살폈다.

임종이 확인되면 사람들이 곡을 시작했다.

복(復) : 돌아가신 왕의 혼을 부름

Bok : Calling out to the spirit of the deceased king

내관은 왕이 승하한 지붕위에 올라가 왕이 평상시 입던 옷을 접고 상위복(上位復)이라 세 번 외친 후 옷을 밑으로 던졌다.

역복불식(易服不食) : 소복을 입고 금식함

Yeokbokbulsik : Fasting while wearing mourning garments

왕의 종친 및 신하들은 머리를 풀고 소복을 입었다.

왕세자, 대군 이하의 왕자는 삼일간 금식하였다.

계령(戒令) : 삼도감을 설치하고 관리를 차출

Gyeryeong : Recruitment for designating and overseeing the procession

대신들은 국장을 총괄하는 관리를 정하고 왕의 관을 모시는 빈전, 장례 준비를 하는 국장, 왕릉을 건설하는 산릉의 세 도감에 인원과 절차를 준비하였다.

목욕(沐浴) : 시신을 정결하게 씻김

Cleansing : Bathing and preparing the body for afterlife

왕이 승하한 당일 밤에 목욕하는 의식을 행한다.

쌀 씻은 물과 박달나무를 달인 탕으로 머리를 감기고 발톱과 손톱을 깎아 주머니에 넣었으며 탕에 몸을 담고 정성스럽게 닦았다.

목욕후 수의를 입혔는데 평상시 왕이 입었던 소복, 철릭, 곤룡포 위에 아홉 벌의 옷을 더 입히고 흰 병풍과 휘장을 쳤다.

함(含) : 입 속에 쌀을 넣고 진주를 물림

Ham : Placing rice grains and a pearl inside the deceased king’s mouth

왕의 입속에 쌀과 진주를 물렸다.

설빙(設氷) : 시신의 둘레에 얼음을 넣어 부패를 방지

Seolbing : Surrounding the body with ice to prevent decomposition

다음으로 왕의 시신이 썩지 않도록 아래에 얼음을 넣었다.

입명정(立銘旌) : 명정(銘旌)을 세움

Ipmyeongjeong : Designating a funeral banner

그리고 승하한 왕을 상징하는 깃발을 제작하여 세웠다.

소렴(小斂) : 시신에 19겹의 옷을 입히고 이불로 감쌈

Soryeom : Wrapping the body with 19 layers of clothing and blankets

왕이 승하한지 3일째 되는 날 저고리와 치마 19겹으로 옷을 입힌 후 이불로 감쌌다.

신백(神帛) : 왕의 혼백을 교의 위에 올림

Sinbaek : Placing funerary clothing and objects onto the gyoui

왕이 승하한 날 지붕위에서 던졌던 옷을 비단에 묶어서 왕의 영혼이 머물도록 한 의물인 혼백을 교의 위에 올려 놓았다.

고사묘(告社廟) : 왕의 죽음을 사직(社稷)과 종묘(宗廟)에 고함

Gosamyo : Announcing the king’s death to the sajik(state court) and Jongmyo(Royal Ancesteral Shrine)

그리고 왕의 죽음을 사직과 종묘에 고했다.

대렴(大斂) : 시신을 90겹의 옷으로 감싸고 교로 묶음

Daeryeom : wrapping the body with 90 layers of clothing and tying it with gyo

5일째가 되면 19겹으로 옷을 입힌 후 이불로 감쌌던 왕의 시신에 90겹의 옷을 두르고 이불로 감싸 교로 묶었다.

왕의 시신이 놓일 대관안에 녹색과 붉은 비단을 붙인다.

바닥에 쌀을 태운 재를 깔고 칠성판을 놓는다.

그 위에 요를 놓고 왕의 시신을 놓았다.

그런 후 이불을 덮고 관뚜껑을 덮었다.

이때부터 대관을 재궁이라고 부른다.

그 다음 재궁을 넣기 위한 찬궁을 만든다.

찬궁은 대나무 지붕에 출입문을 설치하여 만들었다.

찬궁 안으로 다리없는 평상을 놓고 대자리와 요를 펼친 후 재궁을 넣었다.

빈전을 설치함

Establishment of the binjeon

왕릉에 옮길때까지 재궁을 모셔두는 공간인 빈전을 설치한다.

성빈(成殯) : 재궁(梓宮)을 찬궁(欑宮)에 넣어 빈전으로 모심

Seongbin : Placing the jaegung(royal coffin) under a changung(bamboo roofing) and placing it whthin the binjeon(funerary shrine)

그런 후 재궁을 담은 찬궁은 빈전에 모셨다.

성복(成服) : 왕의 승하 6일째 상복을 입음

Seongbok : Changing into mourning garments on the 6th day of passing

6일째가 되면 세자, 왕대비, 왕비, 세자빈, 종친, 대신들이 상복을 입었다.

사위(嗣位) : 새 왕이 즉위함

Sawui : Ascension of the crown prince to the throne

그 다음으로 왕위를 받는 의식을 행했다.

왕세자가 상복을 벗고 예복인 면복으로 갈아입은 후 재궁 앞에서 옥새와 유언장을 받았다.

왕세자는 궁궐의 정전 문앞에 나아가 즉위했다.

반교서(頒敎書) : 새 왕의 즉위를 공표함

Bangyoseo : Declaration of the ascension of the crown prince to the throne

등극한 후 이러한 사실을 알리는 교서를 반포했다.

장례 중이므로 음악은 연주하지 않고 간략하게 의식을 거행했다.

묘호(廟號), 시호(諡號), 능호(陵號), 전호(殿號)를 정함

DEsignation of myohyo, siho, and jeonho

왕의 업적에 따라 종묘이름, 업적이름, 왕릉이름 등을 정했다.

재궁서상자의(梓宮書上字儀) : 선왕의 관인 재궁(梓宮)에 ‘상(上)’자를 써 위아래가 바뀌지 않게 함

Jaegungseosangjaeui : Labeling the jaegung with the Chinese character sang(top) to distinguish top from bottom

재궁에 상(上)자를 써서 위아래가 바뀌지 않게 했다.

시책(諡冊), 시보(諡寶) 제작

Creation of the sichaek(posthumous book) and sibo(posthumous seal)

그 다음 전왕의 시호를 새긴 도장인 시보와 시호를 정해 책에 적은 시책을 제작했다.

청시종묘의(請諡宗廟儀) : 종묘(宗廟)에 시호(諡號)를 청함

Cheongsijongmyoeui : Asking the ancestral shrine for the acceptance of the siho(posthumous epithet)

종묘에 전왕의 시호를 올리는 것을 허락해주길 조종에 청했다.

상시책보의(上諡冊寶儀) : 빈전(殯殿)에 시책(諡冊)과 시보(諡寶)를 올림

Sangsichaekboeui : Placing the sichaek and sibo within the binjeon

그 다음 빈전에 시책과 시보를 올렸다.

간심(看審) : 왕릉 후보지의 물색

Gansim : Searching fot eht optimal tomb site

한편 산릉도감 담당자들과 풍수에 밝은 상지관을 여러 곳에 보내 왕릉이 세워질 명당을 물색했다.

후보지로 거론된 곳을 여러 차례 거듭 살펴본 뒤 가장 좋은 곳으로 왕릉 자리를 결정했다.

치장(治葬) : 왕릉을 조성함

Chijang : Building the royal tomb

왕릉이 세울 곳이 정해지면 산릉도감에서 오천 명이 넘는 인력을 동원하여 능을 만들었다.

재궁을 묻을 광을 팔 때는 능삼각이라는 덧집을 세웠다.

계빈(啓殯) : 발인(發引)을 위해 재궁(梓宮)을 꺼냄

Gyebin : Taking the jaegung out for funerary processing

왕이 승하한지 5개월 후 발인하기 위해 빈전에 봉안되어 있는 찬궁을 열고 재궁을 꺼냈다.

조전(朝奠)·발인(發引) : 제사를 지내고 왕릉으로 출발

Jojeon, Balin : Funerary ceremony and heading for the royal tomb

발인하기 전에 빈전 문 앞에서 길신에게 제사를 지내고 궁궐을 떠날 준비를 했다.

발인반차(發引班次) : 늦은 밤 왕릉으로 향함

Balin Bancha : Heading for the royal tomb late at night

늦은 밤 국장 행렬이 궁궐을 떠나 능지로 향했다.

장례에 사용하는 물건, 부장품, 시책, 시보 등이 각각의 가마에 담겨 행렬을 구성했다.

많은 사람들이 번갈아가며 무거운 대열을 이동시켰는데 이때 동원된 사람이 약 2천 4백여 명에 이르렀다.

산릉성빈(山陵成殯) : 왕릉의 정자각 안에 재궁(梓宮)을 봉안

Sanreungseongbin : Placing the haegung within the royal tomb’s jeongjagak(ritual pavilion)

대여가 왕릉에 도착하면 정자각 안에 재궁을 봉안했는데 이때 재궁은 찬궁에 넣어두었다.

상산릉(上山陵) : 대여(大輿)가 봉분을 향해 오름

Sangsanreung : Heading for the byrial mausoleum

그 다음 재궁을 실은 대여가 왕이 묻힐 산릉에 올랐다.

하현궁(下玄宮) : 재궁(梓宮)을 광에 내림

Hahyeonggung : Lowering the jaegung

그리고 왕이 묻힐 지하석실에 농노를 이용해 재궁을 내렸다.

왕릉이 완성된 후에는 능지기 외에도 수백 명의 수어군을 배치하여 신성한 왕과 왕비의 안식처를 엄격하게 지켜나갔다.

만족도조사

유용한 정보가 되셨나요?

- 미술문화유산연구실

- 문의 : 042-860-9196