정자각의 이모저모

왕릉의 정자각은 제사를 지낼 때 사용하는 건물로, 왕릉에서 봉분이 있는 언덕[岡] 아래에 위치한다. 정자각은 제수(祭需)를 진설(陳設)하는 정청(正廳)과 제례를 올리는 배위청(拜位廳)으로 구성되며, 정청과 배위청의 평면 형태가 ‘정(丁)’자를 이루어 정자각이라 부른다. 조선왕릉 42기 가운데 정자각이 조성 당시의 모습을 간직하고 있는 경우는 드물다. 건립 당시의 형태를 비교적 잘 간직하고 있는 사례로 현종 숭릉(崇陵) 정자각, 장렬왕후 휘릉(徽陵) 정자각, 경종 의릉(懿陵) 정자각을 들 수 있다.

대부분의 정자각은 정전 3칸, 배위청 2칸의 5칸 정자각이며, 지붕은 겹처마에 맞배지붕 형식을 하고 있다. 계단은 동쪽에 2개, 서쪽에 1개가 놓인다. 동쪽 계단 중 소맷돌이 있는 화려한 계단은 ‘신계(神階)’로, 선대 왕의 영혼이 이곳을 지나 정자각 뒤편 문을 통해 봉분으로 올라간다고 생각했다. 다른 하나는 ‘어계(御階)’로, 왕이나 제관이 제례를 올리기 위해 이용하던 계단이다. 서쪽 계단은 왕 또는 제관이 제례를 끝마친 뒤 이용한다.

정자각의 구조와 변화

현재 조선왕릉에 남아있는 정자각 가운데 조성당시의 모습을 간직하고 있는 경우는 드물다.

조선초기 정자각은 정전 3칸, 배위청 2칸이 결합된 5칸 정자각이었으며, 세조 광릉의 정자각이 정전 좌우와 배위청에 각각 한 칸씩 달아 8칸으로 조성된 특이한 사례였다. 세조 광릉 이후 선릉과 정릉, 효릉, 강릉의 정자각이 8칸으로 지어졌으나, 임진왜란을 거치면서 규모가 5칸으로 축소되었다.

조선 중기 17대 효종의 영릉(寧陵)을 조성하면서 세조 광릉의 정자각 제도를 따라 8칸 정자각이 조성되었으며, 숭릉과 명릉, 익릉, 의릉에 잇달아 8칸 정자각이 조성되었다. 이 중 현재까지 8칸으로 남아있는 정자각은 숭릉, 익릉, 휘릉, 의릉 정자각이다.

영조대 정성왕후의 홍릉을 조성하면서 기존 8칸 정자각제도를 폐지하고, 능과 묘에 모두 5칸 정자각을 적용할 것을 규정하였다. 이후 순조 즉위년(1800년) 정조 건릉 조성을 시작으로 규격화된 5칸 정자각이 조성되었다. 대한제국기에는 고종이 황제릉 제도를 도입하면서 기존의 정(丁)자형 정자각에서 일(一)자형 침전 구조로 변화하였고, 순종 유릉의 침전제도로 이어지게 되었다.

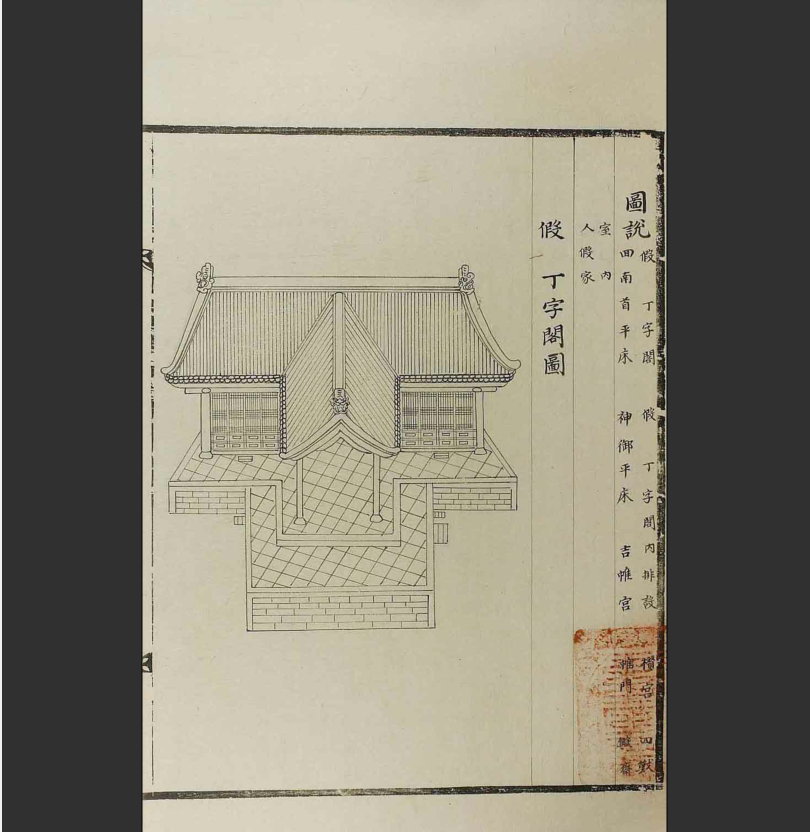

가정자각

조선시대 산릉에서 행해지는 의례는 장례가 행해져 3년상을 마칠 때까지의 상례(喪禮)를 흉례(凶禮)로, 이후 선대 왕릉에 능행해 향사(享祀)를 지내는 것을 길례(吉禮)로 엄격히 구분하였다. 이러한 의례의 성격에 따라 산릉에는 각종 임시건물[假家]이 조성되어 흉례에 전용되었다.

정자각(丁字閣)은 능 앞에 세우는 제사용 건물로, 국장시 봉분 앞에 정자각을 세우고 흉례(凶禮) 기간 동안 재궁을 모시고 제례를 행하는 역할을 했다. 정자각은 역할에 따라 엄격히 구분되었던 재실-가재실과 달리 흉례가 끝나고 길례(吉禮)가 행해져도 그대로 남아 사용되었다. 그러나 이미 정자각이 있는 능에 부묘할 경우 길례가 행해지는 정자각에 흉례를 행할 수 없었기 때문에 가정자각(假丁字閣)을 세워 흉례를 행하였으며, 흉례가 끝나면 가정자각은 철거하였다. 왕이 먼저 승하한 경우 가정자각을 세워 왕비의 흉례를 치렀다. 그러나 왕이 나중에 승하한 경우 왕비의 신탑(神榻)을 가정자각에 옮겨 가정자각을 길례용으로 사용하고 정자각에서 왕의 흉례를 치러, 가정자각은 가재실과 달리 반드시 흉례에 사용하는 건물이 아니었다는 것을 알 수 있다.

가정자각은 제례가 끝난 후 철거되는 것을 전제로 한 건물이기 때문에, 가정자각의 형태는 의궤에 그려진 가정자각도(假丁字閣圖)를 통해 알 수 있을 뿐이다. 가정자각의 평면 형태는 정자각과 같이 정전 중앙 칸 앞에 배위청(拜位廳)이 있어 평면이 정(丁)자형을 이룬다. 일반적인 정자각은 배위청에 풍판이 있고 단청을 하는 반면 가정자각은 풍판이 없고 단청을 하지 않는 차이를 보이는데, 이를 제외하면 현존하는 5칸 정자각의 모습과 유사하다.

의궤도설

- 미술문화유산연구실

- 문의 : 042-860-9196

의 정자각 내부 기물 배치_서비스.jpg)

의 정자각 지붕 오른쪽의 용두와 잡상_서비스.jpg)

의 정자각 지붕 왼쪽의 용두와 잡상_서비스.jpg)