석수

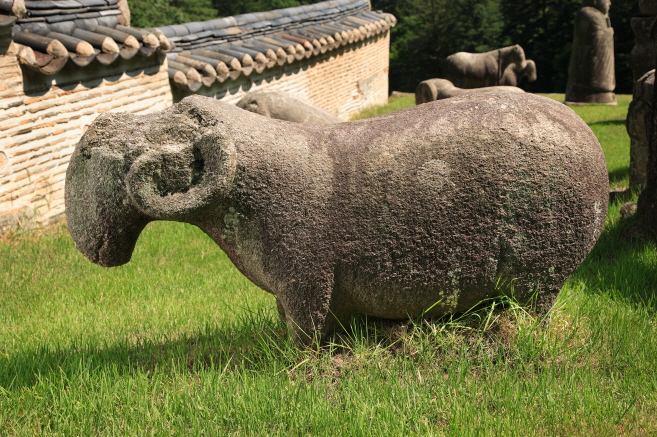

조선왕릉의 석수는 석양(石羊)과 석호(石虎), 석마(石馬)로 구성된다. 석양과 석호는 곡장 안에서 봉분을 등진 채 봉분 주변에 번갈아 배치되며, 봉분을 외호하는 형상으로 나타난다. 이 때문에 벽사의 역할을 강조하는 배치로 해석되기도 한다. 왕릉에 석양과 석호를 배치하는 형식은 고려시대에 완비되어 조선시대까지 이어진 것으로, 배치방식이나 석수의 수는 능마다 차이를 보인다.

석마는 고려시대 묘에서는 보이지 않는 것으로, 조선시대 태종의 헌릉을 조성할 때 까지 제작되지 않다가 세종대 현덕빈묘(1441년) 조성을 계기로 이전 왕릉에도 추가배치된 것이다. 이러한 석마의 배치를 명나라의 『대명회전(大明會典)』 공후(公侯)의 격에 따른 것으로 보는 연구가 있다.

15세기에는 태조 건원릉(1408년), 헌릉(1420~22년), 광릉(1469년)의 유선형 석수와 같이 자연스러운 양식이 제작되다가 16세기 석물의 크기가 커져 장경왕후 희릉(1537년)이나 중종 정릉(1562년), 문정왕후 태릉(1565년)과 같이 위압적이고 양감이 큰 양식이 나타났다.

17~18세기에는 석수를 총괄하는 직책이 사라져 작가별 역량이 강조되었는데, 작가별 역량에 따라 뛰어난 작품이 나오거나 평면적이고 도식화된 작품이 나오는 등 양식의 편차가 심했다. 대표적으로 현종 숭릉(1659년), 효종 영릉(1673년)을 들 수 있으며, 숙종 명릉(1701년) 부터는 석수는 크기가 대폭 축소되나 세부묘사가 구체화된 특징이 있다. 18세기 후반 이후에는 화원이 직접 감독하거나 조각해 정성왕후 홍릉(1757)이나 인원왕후 명릉(1757년), 장조 융릉(1789년), 정조 건릉(1800년)에서 보듯 회화성이 짙고 사실적인 양식으로 발달하였다.

20세기 초반에는 고종대 황제릉의 능침제도를 표방하면서 석수의 종류가 배치가 달라져, 석양과 석호가 사라지게 된다. 특히 순종의 유릉은 일본인 조각가 아이바 히코지로(相羽彦次郞)가 조각을 담당하면서 조선왕릉의 조각전통과 다른 입체감이 강한 서양식 조각기법에 의해 조각되는 특징을 보인다.

- 미술문화유산연구실

- 문의 : 042-860-9196

제1대 태조 건원릉의 동측 무석인 석마

제3대 태종 헌릉의 서측 두번째 문석인 석마

제7대 세조 광릉의 서측 문석인 석마

제11대 중종 정릉의 서측 문석인 석마

제11대 중종 2계비 문정왕후 태릉의 서측 문석인 석마

제21대 영조 원비 정성왕후 홍릉의 서측 문석인 석마

제22대 정조 건릉의 서측 무석인 석마

대한제국 제2대 순종 유릉의 동측 두번째 석마

제1대 태조 건원릉의 서측 첫번째 석양

제3대 태종 헌릉의 서측 첫번째 석양

제7대 세조 광릉의 동측 두번째 석양

제11대 중종 정릉의 동측 첫번째 석양

제11대 중종2계비 문정왕후 태릉의 동측 첫번째 석양

제17대 효종 영릉의 서측 첫번째 석양

제18대 현종 숭릉의 동측 첫번째 석양

제19대 숙종 2계비 인원왕후 명릉의 동측 두번째 석양

제21대 영조 원비 정성왕후 홍릉의 동측 두번째 석양

추존 장조 융릉의 동측 석양

제22대 정조 건릉의 동측 첫번째 석양

제1대 태조 건원릉의 동측 첫번째 석호

제5대 문종 현릉의 서측 두번째 석호

제7대 세조 광릉의 동측 두번째 석호

제11대 중종 정릉의 동측 두번째 석호

제11대 중종 2계비 문정왕후 태릉의 동측 두번째 석호

제17대 효종 영릉의 서측 두번째 석호

제18대 현종 숭릉의 서측 두번째 석호

제21대 영조 원비 정성왕후 홍릉의 서측 두번째 석호

추존 장조 융릉의 서측 석호

제22대 정조 건릉의 서측 두번째 석호

대한제국 2대 유릉 서측 사자

대한제국 2대 유릉 서측 코끼리

대한제국 2대 유릉 서측 해태