망주석

망주석(望柱石)은 석망주(石望柱) · 전죽석(錢竹石) · 망두석(望頭石) · 망주석표(望柱石表) 등의 이름으로 불리기도 한다. 망주석은 중국의 화표석에서 기원을 찾을 수 있으며, 우리나라에서는 통일신라의 괘릉(掛陵)과 흥덕왕릉(興德王陵)에서 처음 나타나 고려왕릉 전반에서 볼 수 있다. 조선시대에는 왕실의 능원(陵園) 뿐 아니라 사대부묘까지 세워졌다. 중국의 화표석이 묘역이나 신도의 입구에 세워져 묘역의 시작점을 알리는 기능을 하는 것과 달리, 조선왕릉의 망주석은 봉분 앞 석상 좌우에 2기가 세워져 차이를 보인다. 그러나 망주석이라는 이름에서 알 수 있듯, 멀리서 묘역을 한눈에 알아보기 위한 표지에서 유래했을 것이라는 의견이 있다.

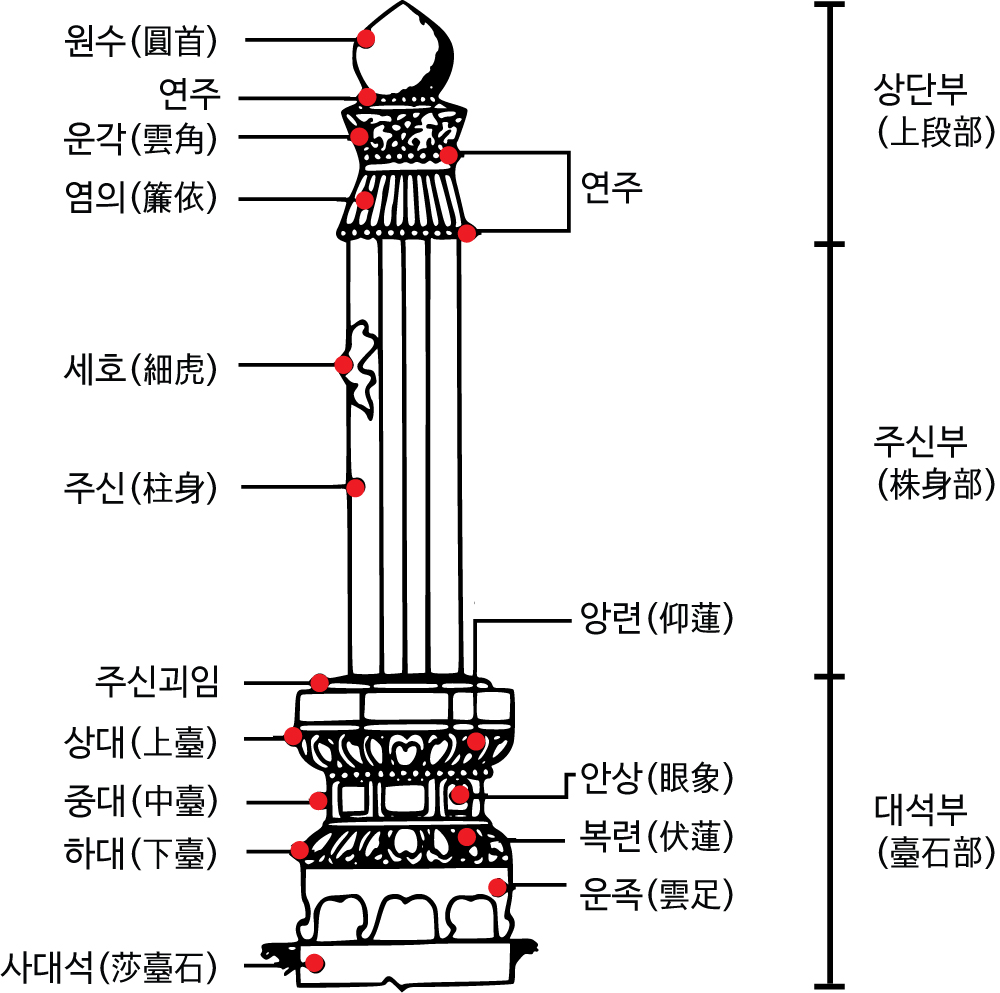

조선왕릉의 망주석은 원수-주신, 대석-지대석의 2매의 석재로 구성되며, 대석에 주신부를 끼워 결구하는 형태이다. 지대석의 평면은 대개 사각형이며, 대석과 주신의 평면은 팔각형을 이룬다. 망주석에서 조각장식은 하단의 대석과 상단부에 치중되어 있으며, 조선왕릉 전 시기에 걸쳐 기본 형태의 변화 없이 대석과 주신의 비례나 대석에 새겨지는 문양을 중심으로 변화를 보인다.

17세기 말에서 18세기에 이르면 왕릉 망주석은 1698년 추봉된 사릉(思陵)이나 1751년 홍릉(弘陵) 망주석에서 볼 수 있듯이 주신의 높이에 비해 대석의 높이가 낮은 불균형한 비례가 나타나는 것이 특징이다.

대좌의 문양은 조선 초기부터 전반기 왕릉의 망주석에서 안상을 마련한 뒤 그 안에 문양을 배치하거나 문양을 생략한 형식으로 나타난다. 18세기 이후의 망주석은 대좌가 간략화되고 간소화되는 경향이 있으며, 영조 원릉(元陵) 망주석에서부터 인조 장릉(長陵)의 병풍석에 최초로 등장한 모란문이 대좌에 새겨지기 시작한다.

한편 왕릉 망주석의 주신 상단부에는 세호(細虎)라 불리는 작은 동물 형상이 고부조로 조각된다. 세호는 아주 작은 호랑이라는 뜻이나, 실제 형상은 호랑이와 닮지 않았다. 조선 초기 망주석의 세호는 마모가 심하고 다리사이에 공간이 있어 귀[耳]의 형태처럼 보이지만, 후기로 내려오면서 긴 꼬리와 갈기가 표현되는 등 장식성이 강한 형태로 조각된다. 세호가 상징하는 의미는 뚜렷이 밝혀지지 않았으며, 봉분을 기준으로 좌승우강(左陞右降)의 원칙이 지켜져 동측 망주석의 세호는 위쪽 방향으로, 서측망주석의 세호는 아래쪽 방향으로 새겨진다.

망주석의 구조

- 미술문화유산연구실

- 문의 : 042-860-9196

제1대 태조 계비 신덕고황후 정릉의 망주석

제1대 태조고황제 건원릉의 망주석

제3대 태종 헌릉의 망주석

제4대 세종과 소헌왕후 영릉의 망주석

제5대 문종 현릉의 망주석

추존 덕종비 소혜왕후 경릉의 망주석

제7대 세조 광릉의 망주석

제9대 성종원비 공혜왕후 순릉의 망주석

제9대 성종 선릉의 망주석

제8대 예종의 계비 안순왕후 창릉의 망주석

제11대 중종 1계비 장경왕후 희릉의 망주석

제6대 단종 장릉의 망주석

제6대 단종비 정순왕후 사릉의 망주석

제11대 중종 정릉의 망주석

제12대 인종 효릉의 망주석

제11대 중종 원비 단경왕후 온릉의 망주석

제11대 중종 2계비 문정왕후 태릉의 망주석

제13대 명종 강릉의 망주석

제14대 선종 목릉의 망주석

추존 원종 장릉의 망주석

제16대 인조와 원비 인렬왕후 장릉의 망주석

제17대 효종비 인선왕후 영릉의 망주석

제18대 현종 숭릉의 망주석

제19대 숙종원비 인경왕후 익릉의 망주석

제16대 인조계비 장렬왕후 휘릉의 망주석

제20대 경종원비 단의왕후 혜릉의 망주석

제19대 숙종 명릉의 망주석

제20대 경종 의릉의 망주석

추존 진종 영릉의 망주석

제21대 영조 원비 정성왕후 홍릉의 망주석

추존 장조 융릉의 망주석

제21대 영조 원릉의 망주석

제22대 정조 건릉의 망주석

추존 문조 수릉의 망주석

제23대 순조 인릉의 망주석

제25대 철종 예릉의 망주석

제24대 헌종 경릉의 망주석

대한제국 1대 고종 홍릉의 망주석

대한제국 2대 순종 유릉의 망주석